박쥐나무 꽃은 왜 숨어 있을까?

숲을 좋아하고 산을 좋아하는 사람들이라면 한적한 오솔길을 걸을 때 한 번쯤은 박쥐나무(Alangium platanifolium var. trilobum) 곁을 지나쳤을 것이다. 우리나라 전역에서 자생하는 박쥐나무는 만날 기회가 많다 하더라도 전문가가 아닌 이상 쉽게 구별해 내지는 못 할 것이다. 하지만 친근한 이름에서 박쥐와 어떤 관련이 있을지 궁금증을 자아내기에 충분하다.

박쥐나무의 생장과 관련된 무미건조한 설명은 아래와 같다.

- 비교적 키가 작은 떨기나무다.

- 꽃은 6~7월에 잎겨드랑이에서 난 꽃대에 피며, 아래를 향하고 노란빛이 도는 흰색이다.

- 긴 종모양의 꽃부리는 6개로 갈라지고 위로 돌돌말린 모양이다.

- 꽃이 작고 아래로 피기 때문에 눈에 잘 띄지 않아 애써 커다란 잎을 들춰야 꽃을 볼 수 있다.

이런 나무가 어떻게 박쥐나무란 이름을 얻게 되었을까? 일본에서는 참외 잎을 닮아서 참외나무(瓜の木, uri-no-ki)라고 부르며, 중국에서도 세 갈래의 참외나무(三裂瓜木, sān liè guā mù)라고 하지만 우리나라에서는 특이하게도 박쥐나무다. 박쥐를 닮았나? 라고 연상할 것 같은데 맞다. 그것이 전부다. 관련된 설화나 스토리텔링은 없다. 끝이 3~5개의 뿔처럼 살짝 뾰족하게 나온 커다란 잎을 햇빛에 잠시 비춰 보면 전체 모양과 이리저리 뻗은 잎맥이 마치 펼친 박쥐 날개를 보는 듯 하다고 해서 붙여진 이름이다. 하지만 실제를 비교해 보면 글쎄… 고개가 갸웃거려 진다.

어쨌거나 박쥐나무로 굳어진 이상 이름에 대해 더이상 토를 달지는 말자. 그냥 재미있게 기억하면 되는 것이다.

이 정도로만 끝내버리면 너무 허전하다. 박쥐나무에 대한 좀 더 깊은 이해를 위해 이 나무만이 갖는 특징들을 먼저 짚어보면 도움이 될 것이다.

특이하게도 박쥐나무의 꽃은 일반 식물들과 달리 잎으로 덮혀 있어 사람들의 눈에 잘 띄지 않는다. 인간이 주요 부위를 옷으로 가리고 있는 것처럼 박쥐나무도 덮고 있는 나뭇잎을 살짝 들춰야만 그 밑에 숨어 있는 소중한 부분을 발견할 수 있다. 달리 말하면 그만큼 번식에 중요한 꽃을 소중하게 여긴다는 의미일 것이다. 사람이라면 공감이 되지만 움직이지 못하는 나무가 오랜 세월을 거치면서 지금의 모습을 갖추게 된 배경에는 분명 그만한 사연이 숨어있을 것이다.

다른 하나는 꽃이 달리는 방향이 아래쪽 즉, 땅을 향하고 있다는 것이다. 일반적으로 식물들이 꽃을 피우는 방향 즉, 윗쪽과 옆쪽 방향과는 다르다. 이 부분도 박쥐나무의 특징 중 하나이다.

마지막으로, 분류학적으로 보면 박쥐나무과(科, Family)에는 박쥐나무속(屬, Genus) 1속만 있으며 놀랍게도 이 속에 속하는 나무들의 고향은 열대, 아열대지역이라는 점이다. 지금 우리가 살고 있는 온대 기후와 이들의 고향인 열대는 환경적으로 너무나도 큰 차이가 있어 그 먼 거리만큼 숨겨진 비밀이 많을 것이라는 짐작을 해보게 된다.

이런 몇 가지 단서가 되는 팩트를 기반으로 이 친구들이 어려운 환경에서 어떻게 살아남아 이 먼곳까지 오게 되었는지 상상의 나래를 펼쳐 보면 재미있을 것 같다. 검증 가능한 사실만을 다루는 과학자들과 달리 이런 이야기 전달은 아마 숲해설가들만이 기여할 수 있는 영역이 아닐까 생각한다.

이제 이런 실마리를 이용하여 하나씩 그 비밀을 파헤쳐 보도록 하자.

박쥐나무의 비밀스러운 삶

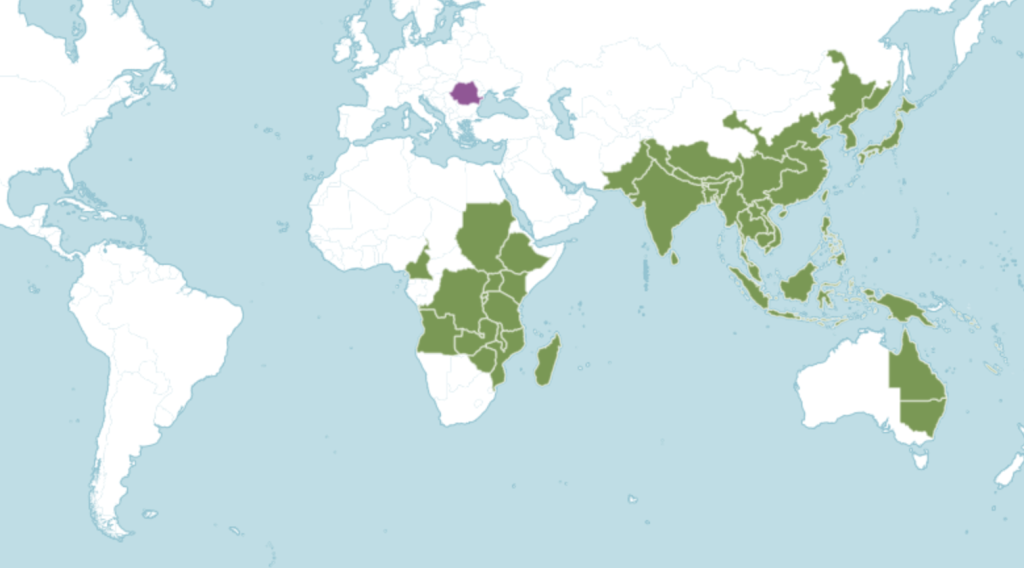

앞서 박쥐나무속에 속하는 나무들의 고향은 열대, 아열대 지역이라고 했다. 좀 더 구체적으로 보면 서아프리카, 마다가스카르, 동아시아(중국, 말레이시아, 인도네시아), 열대 오스트레일리아, 뉴칼레도니아 지역이 이들의 고향이다. 이중 일부가 이 지역을 벗어나 동아시아에서 러시아까지 개척해 나갔으며 우리나라에 자생하고 있는 박쥐나무는 그 개척 과정에서 우리 주위에 터를 잡고 지금까지 대를 이어오고 있다고 보면 된다. 따라서, 열대지역에서 자라는 박쥐나무속 나무들의 생태를 확인하는 것은 우리 주위에서 볼 수 있는 박쥐나무 조상들의 식생을 확인하는 것이 되므로 분명 이들의 신비스런 삶을 이해하는데 도움이 될 것이다.

열대지역이라면 우선 태양의 뜨거운 복사열과 강렬한 자외선을 떠올리게 된다. 이런 조건에서는 인간도 감당하기 어려운데 당연히 식물들이라도 쉽게 견뎌낼 수 있는 환경은 아니었을 것이다. 또한 인도네시아와 같은 고온 다습한 열대우림을 머리속에 떠올려 보면 이 지역은 연중 비가 많이 내리는 지역으로 언제 비가 내릴 지, 언제부터 맑은 날씨가 이어질 지 예측하기 어려운 지역이다.

강한 자외선과 뜨거운 태양열은 부드러운 조직으로 이루어진 꽃에 화상을 입힐 가능성이 높다. 또한 비가 내리면 그만큼 꽃가루 생산에 어려움을 겪을 것이며 운 좋게 꽃가루를 만들더라도 빗물에 쉽게 씻겨버릴 것이므로 수분은 더욱 어려워질 것이다. 따라서, 뜨거운 태양열을 우선 피해야 했을 것이고 쉴새 없이 비가 내리는 지역이라면 비교적 안전하게 비도 피해야 했을 것이다.

비를 피하는 방법

우리나라에서도 봄과 가을 즉, 비교적 강우량이 적은 시기에 많은 식물들이 꽃을 피우고 수분을 하는 것처럼 열대지역의 식물들도 생존과 종족번식을 위해 분명 기발한 전략을 꾸며냈을 것이다.

앞에서 오랫동안 비가 내리면 꽃이 수분하는데 많은 어려움을 겪을 것이라고 했다. 그렇다면 꽃을 피우는 시기를 조정하면 되지 않을까도 싶지만 연중 비가 많이 내리는 지역이라면 이런 적절한 시기를 선택하는 것도 쉽지 않았을 것이다. 그렇다면 언제 비가 그칠지 모른 상태로 마냥 기다리기 보다 우산을 쓰면 젖지 않고 빗속을 헤쳐나갈 수 있는 것처럼 꽃이 피는 방향을 아래로 바꿔 우산을 쓰듯 주요 부위를 비에 젖지 않게 유지하는 방법을 고안해 냈을 것이다.

우리나라의 박쥐나무가 여름 장마기간인 6~7월에 꽃을 피운다는 점을 감안하면 이런 생각에 신빙성을 더해주지 않을까 생각한다.

열대기후라 하더라도 상대적으로 강우량이 적은 서부열대아프리카나 인도가 고향인 박쥐나무속 나무들은 여느 나무들과 동일한 전략으로 꽃을 피우고 열매를 맺는다. 또한 고산지대에서는 강한 태양 빛이나 비바람, 또는 눈보라를 피하기 위해 고개를 숙여 아래 방향으로 꽃을 피운다는 사실에 비춰보면 박쥐나무의 꽃 방향은 이런 환경적 인과성에 기반을 둔 것이 분명해 보인다.

태양을 피하는 방법

꽃 피우는 방향을 바꿔 내리는 비에 어느정도 적응을 했다 손 치더라도 강렬한 태양 복사열과 자외선은 또다른 위협요소가 된다. 우리나라처럼 사계절이 있는 것도 아니고 연중 기온이 높고 태양 빛이 강하기 때문에 햇빛을 피하는 방법 밖에는 다른 수가 없다. 어떻게 하면 태양을 피할 수 있을까? 간단하다. 꽃대의 위치를 조금씩 바꿔 나뭇잎 뒷쪽으로 숨어버리면 된다. 비교적 넓은 나뭇잎이 태양 열을 막아주고 강력한 자외선도 차단해 주니 열대기후라도 거뜬히 이겨낼 수 있었을 것이다.

이렇게 꽃을 나뭇잎 뒤로 숨겨버리면 우선 생존의 위협요인을 피할 수 있긴 하지만 수분을 위해 반드시 필요한 꽃가루 매개자를 유인하기는 어려울 수 있다.

그래서 우리나라까지 긴 시간, 먼 거리의 여정동안 박쥐나무는 그 기본 모습은 유지하되 자신에게 필요한 매개 곤충을 유인하고 수정 가능성도 높여주는 형태로 꽃을 진화시킨 것은 아닐까 유추해 본다. 눈에 잘 띄도록 흰색을 띠는 6개의 꽃잎은 마치 용수철처럼 뒤로 말리며, 꽃잎 밑으로 길게 늘어진 노란색 수술은 마치 12가닥의 노란색 실을 모아 밑으로 늘어뜨린 듯한 형태를 취하고 있다. 다소 고운 향기 덕분에 벌과 같은 매개자를 유인할 수 있고 일단 유인에 성공하면 어려운 기회를 잡은 만큼 선명하고 화려하게 드러난 수술에 편히 앉을 수 있도록 하여 여느 꽃들 보다 원활하게 수분이 이루어질 수 있도록 했을 것이다.

박쥐나무에는 박쥐가 없다.

박쥐나무 이름은 박쥐나무 잎의 모양에서 왔다. 박쥐모양에 비유하여 잎 모양을 설명하는 자료들은 많지만 누가 처음 이 이름을 사용하였는 지는 찾기 어렵다. 보는 사람에 따라 다르긴 하겠으나 박쥐나무란 이름은 적절하지 않은것 같다. 하지만 쉽게 뇌리에 각인이 되므로 그것으로 만족한다.

박쥐나무의 잎은 주위 나무들 잎보다 비교적 넓은 편이다. 그늘에서 자라는 떨기나무로 최대한 태양 빛을 많이 받기 위해 잎의 크기를 키웠다는 설명이 지배적이지만 나는 여기에 의문을 품을 수 밖에 없다.

최근 호주 맥쿼리 대학 연구팀이 발표한 연구에 따르면 세계 대부분 지역에서 잎의 크기를 제한하는 핵심요인으로 주간에는 과열 위험(risk of overheating) 그리고 추운 야간에는 서리 위험(risk of frosting)이라는 결과를 내놓았다.

이를 바탕으로 박쥐나무의 고향인 열대지역의 박쥐나무속 나무들의 잎과 우리나라에서 자생하는 박쥐나무 잎을 비교관찰해 보면 분명 차이가 있을 것이다. 이 부분을 좀 더 분석해서 이야기로 풀어내면 박쥐보다 더 재미있는 이야기가 나오지 않을까 한다.

마치며…

박쥐나무라는 이름에 호기심이 생겨 자료를 찾고 정리하다가 일반적인 꽃과 다르게 거꾸로 매달린다는 점에 신기함을 느끼게 되었고 밖으로는 그 모습을 드러내지 않는 신비로움에 분명 우리가 알지 못하는 사연이 있을 것이라는 확신을 갖게 되었다. 한참 동안 실마리를 찾지 못하다가 박쥐나무는 하나의 속만 존재한다는 사실과 열대지역이 이들의 고향이라는 것을 알고 난 후 무릎을 탁 치게 되었다.

그때 느낀 감흥과 상상의 나래가 이 글을 쓰게 된 주된 동기가 된다. 내용 상에 사실과 부합하지 않는 부분이 있을 수 있다. 하지만 읽는 사람들로 하여금 충분한 관심과 흥미를 유발 시켰다면 나름 성공한 것으로 본다.

역시 동물이든 식물이든 환경에 적응하며 살 수밖에 없다. 다만 적응하는 시간의 차이만 있을 뿐. 박쥐나무가 살아남기 위해 그 긴 세월동안 펼쳐왔을 전략이 얼마나 많았을 지, 그 많은 전략들 중 지금에까지 살아남을 수 있게 만든 전략에는 또 얼마나 많은 시행착오가 있었을 지를 생각하면 한 편의 대하소설을 보는 듯 하다.

숲해설가로서 이와 같은 이야기를 많이 발굴하고 사람들에게 들려준다면 자연을 더 사랑하고 숲과 사람, 사람과 사람을 엮어주는 중개자 역할로 그 존재의 의미를 확실히 다질 수 있지 않을까 생각해 본다.

2025.4.22 by Skanto

참고자료

- Why do flowers of a hummingbird-pollinated mistletoe face down?

- What’s the deal with nodding flowers?

- The Evolution of Diverse Floral Morphologies

- Secrets of leaf size revealed

- Royal Botanic Gardens KEW Plants of the World Online

- Alangium chinense (Lour.) Harms

- Alangium platanifolium (Sieb. & Zucc.) Harms

- Alangium chinense

- Comparison of five equations in describing the variation of leaf area distributions of Alangium chinense

- Alangium genus

- Alangium polyosmoides

- 한반도의 생물 다양성: 박쥐나무)

- 중매쟁이를 선택하는 박쥐나무

- 일본은 ‘참외나무’, 한국은 ‘박쥐나무’

- 나뭇잎 크기 제한하는 핵심요인 밝혀져

- 나뭇잎의 크기, 어떤 요인이 결정짓는 걸까

- 박쥐나무